“我只是做了一件很平凡的事,能给远方的小女孩送上这样一份新年礼物,我很高兴。”当王垌说出这句话时,在场的人无不为他的赤诚和热心奉献所感动。

王垌,今年25岁,是毕节市纳雍县人民法院的一名工作人员,也是一名造血干细胞志愿捐献者。

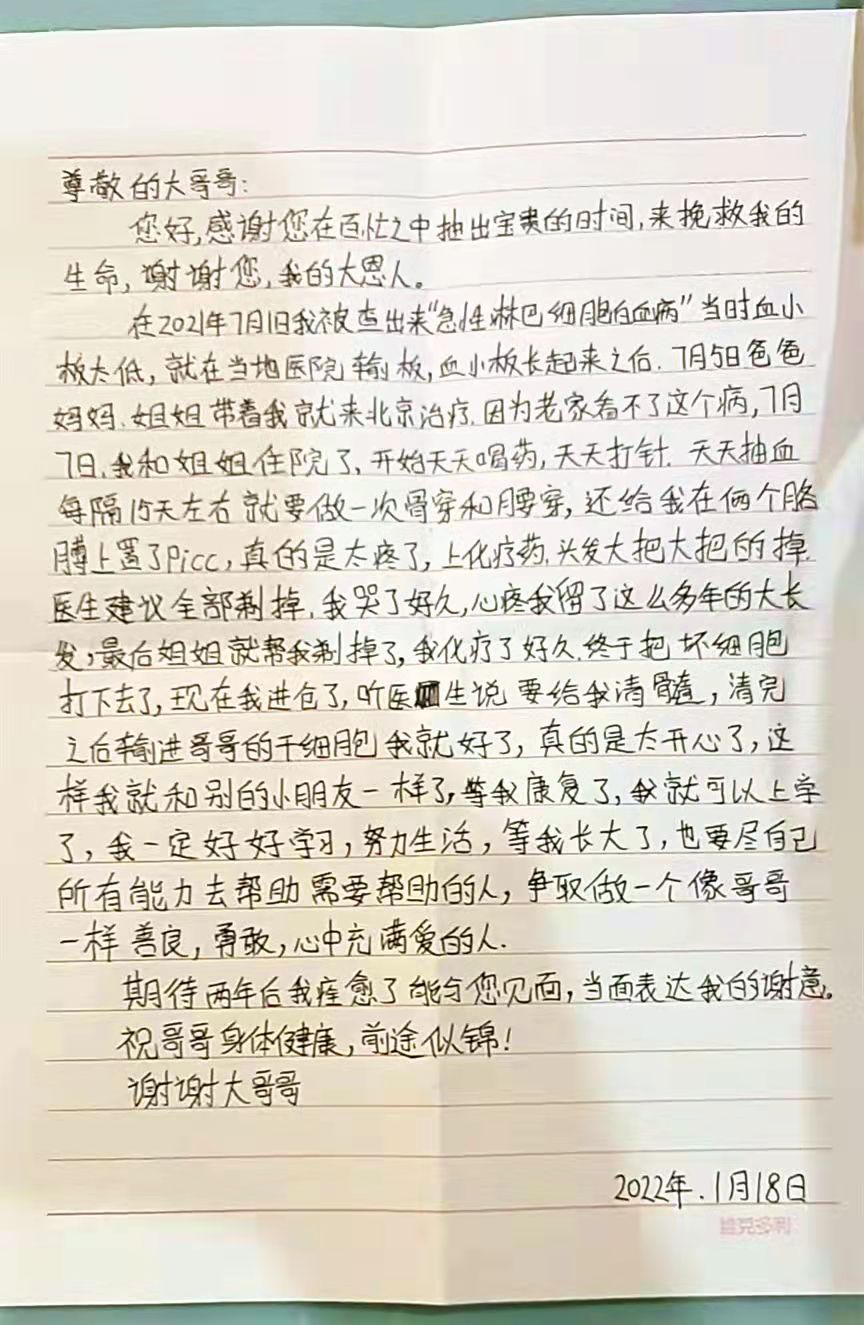

王垌在采集造血干细胞中

1月28日上午9点,记者在贵州省人民医院采集室见到王垌时,他正躺在床上进行造血干细胞采集,他将为一名12岁的白血病女孩捐出220ml象征“生命种子”的造血干细胞混悬液。这也是今年在贵州省人民医院捐献的第4例;2005年以来,贵州省非血缘造血干细胞捐献的第350例。

王垌躺在床上,两只手臂插着两根针头,从右臂静脉流出的血液经由造血干细胞分离机器分离提取造血干细胞混悬液后,剩余血液又经由左臂静脉输回体内。“今天状态挺好的,没有哪里不舒服,很正常。”

接受记者采访时,王垌看起来精气神十足,说起如何成为一名造血干细胞志愿捐献者,他打开了话匣子。

王垌是全省非血缘造血干细胞捐献的第350例,全国第12743例。

王垌告诉记者,2015年,他读大一,在一次无偿献血活动中,志愿报名登记加入中华骨髓库,成为了一名造血干细胞志愿捐献者。2021年12月,他接到毕节市红十字会电话通知他与一名12岁的白血病患者HLA(人类白细胞抗原)配型相合时,内心一怔,没想到自己多年前偶然留下的样本会被匹配成功,随之一股使命感油然而生。

“突然感觉我能用自己的力量救一个人,能挽救一个家庭,是件特别激动的事情。”王垌说。

工作人员在征求他意见时,他毫不犹豫地同意捐献。经过高分检测和身体体检,结果全部符合捐献要求。但是当他把这件事告诉家里人时,妻子全力支持,但母亲反对。“母亲的反对出于对我身体的考虑,怕我身体吃不消。”

王垌告诉记者,2005年他得过一场重病,母亲带着他四处求医,后来经过长达两年的治疗,才得以痊愈。“但也是经过这件事,我得到过很多人的帮助,更加坚定了我捐献造血干细胞的信心。只要我有能力,就会尽力去帮助有需要的人。”

于是,王垌坚持不懈地给母亲做好动员工作,并给母亲科普了造血干细胞捐献相关知识,最终得到了母亲的认可。他说:“在几千万的样本中能匹配到,也是一种缘分,能在这个新年为远方的小女孩送上一份最好的新年礼物,我还挺高兴的。”

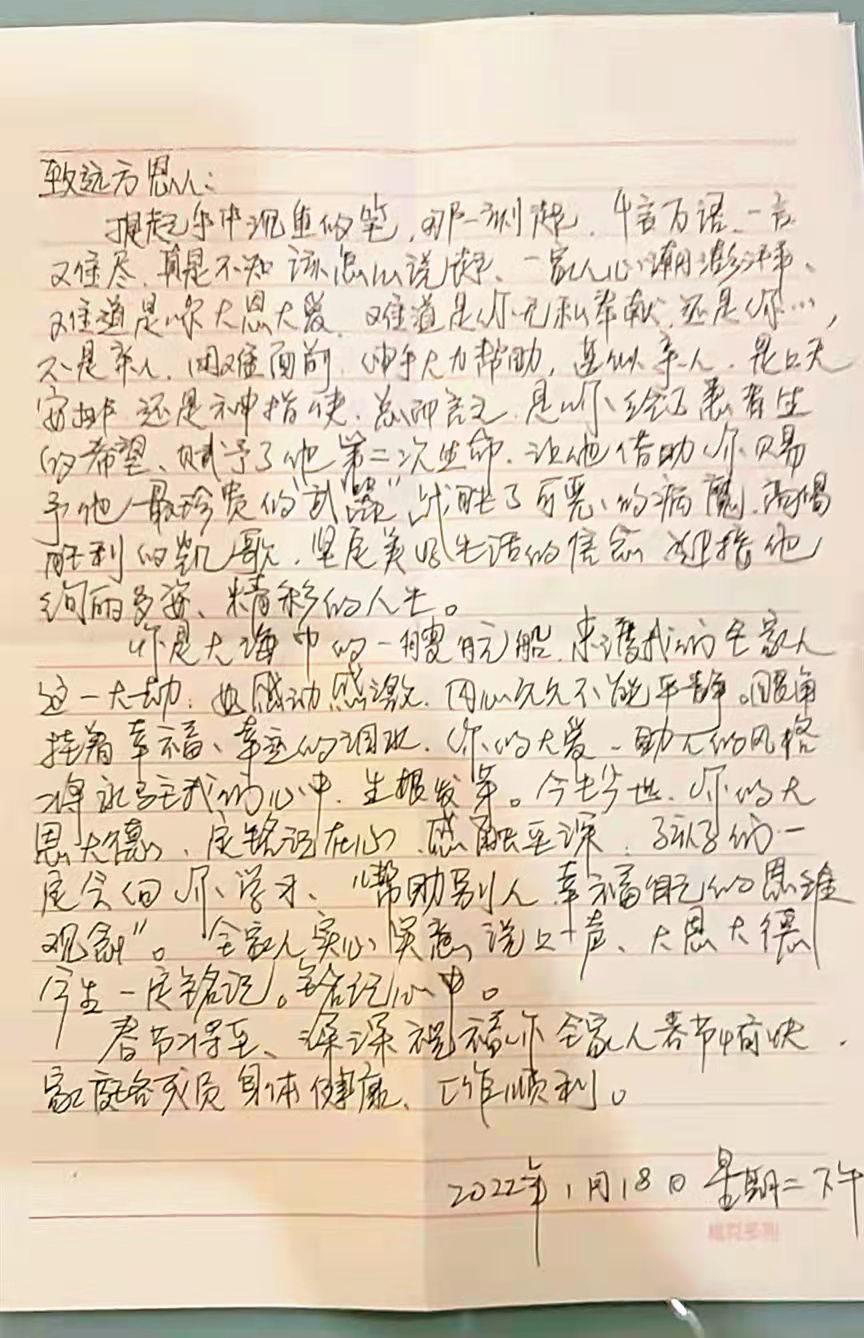

受捐献女孩和家长写给王垌的信

为了顺利完成这次造血干细胞捐献,王垌做好了充足的准备。“当得知配型成功的那天起,我就尽量减少聚会聚餐,已经成功戒酒,并且坚持每天完成步行5公里的运动量,让身体状态达到最佳。”不仅如此,他提前请假一周来到贵阳,从1月24日开始,在采集中心连续四天一早一晚给肌肉注射细胞动员剂,以促进造血干细胞大量生长释放到外周血中。

“除了第二天脊椎有些间歇性刺痛以外,其他没什么不适。”王垌笑着告诉记者,“这种痛可以忽略不计,后面也不会痛了。”

1月28日上午6点,王垌注射完最后一次细胞动员剂后,8点正式开始采集。经过长达3个多小时的采集,从王垌体内采集的220ml造血干细胞混悬液将会在最快时间内输入患者体内,完成生命的救助。

“等我长大了,也要尽自己所有的能力去帮助需要帮助的人,争取做一个像大哥哥一样善良、勇敢、心中充满爱的人……”当得知配型成功时,患病的小女孩和其父亲早早地就写好了两封信,并由工作人员交到王垌的手上。读到这两封信时,王垌感动不已。

“能用这样的方式救一个人,自己的身体也没有什么损失,现在心情很愉悦,也很激动。”完成造血干细胞采集后,王垌很放松,“现在最大的期盼就是希望小女孩手术顺利,希望她早日康复。”

“捐献造血干细胞就像捐献成分血一样,捐完以后身体会刺激骨髓加速造血,一到两个星期左右,我们捐献的造血干细胞就会恢复到原来水平,对身体健康是不影响的。”贵州省红十字会造血干细胞管理中心副主任杨梅介绍道。

据了解,造血干细胞移植是治疗恶性血液病、恶性肿瘤等疾病的有效手段之一。我国每年有400多万患者在等待造血干细胞移植,然而截至2022年1月28日,中华骨髓库入库志愿捐献者资料达300万,累计捐献12743例。只有数据库容量不断增大,患者找到配型的概率才会更高。

贵州省红十字会呼吁更多热心公益事业、有社会责任感的爱心人士加入到拯救生命的志愿者行列,与红十字一路同行,为惠及贵州、全国,乃至全球需要造血干细胞移植的患者做出贡献。

贵州省红十字会造血干细胞捐献咨询热线:0851-82273833。

会长信箱

会长信箱